Das Buch Zwischenstadt hat bei seiner Veröffentlichung etwas beschrieben, was damals für Furore gesorgt hat, und uns jetzt, nach 25 Jahren fragen lässt: Wie sieht das heute aus? Hat sich etwas verbessert, hat sich etwas entwickelt, wie sieht die Zwischenstadt als solche, nach weiteren 25 Jahren zunehmender Versiegelung und Zersiedelung, aus? Thomas, du hast 1962 dein Diplom gemacht, also vor 60 Jahren. Ihr habt dann die „Freie Planungsgruppe Berlin“ gegründet, also eine Planungsgruppe, die auch als Kollektiv verstanden werden kann. Ihr hattet schnell große Aufgaben, wie zum Beispiel die Planung einer Siedlung für 90.000 Menschen in Hamburg-Billwerder. Zusätzlich wurdest Du ab 1967 einer der damals jüngsten Professoren der Bundesrepublik, erst an der Hochschule für Bildende Künste in Berlin, dann an der Technischen Hochschule Darmstadt.

Ja, das stimmt. Ich war dann zwischendurch noch für ein halbes Jahr an der Harvard University.

Für das uns wichtige Thema der Zwischenstadt kürze ich deine sehr umfangreiche Biografie etwas ab: Da spielt die IBA Emscher Park ’89 unter Karl Ganser, der sieben wissenschaftliche Direktoren hatte, eine wichtige Rolle. Du warst einer der Direktoren. Nordrhein-Westfalen, wo die IBA stattgefunden hat, befand sich Ende der 1980er-Jahre in einer fundamentalen Krise. Die Schwerindustrie, Stahl und Kohle, war nicht mehr der tragende Wirtschaftsfaktor. Das gesamte Bundesland musste sich transformieren, von der Schwerindustrie zur Dienstleistungs-

gesellschaft.

Dieser Umbruch von Stahl und Kohle zur Dienstleistung ließ sich mit Wirtschaftsförderung nicht mehr vorantreiben. Ganser kam auf die Idee, dass die Ursache dafür in der kaputten Landschaft lag und NRW erst wieder auf die Füße käme, wenn es seine Landschaft in Ordnung brächte. Für diese Landschaft stand die Emscher als Sinnbild. Ein Fluss, der von seiner Quelle bis zur Mündung eine einzige offene Kloake war, weil man aufgrund des Bergbaus keine unterirdischen Kanäle bauen konnte. Viele Bereiche im Wohngebiet lagen gegenüber der ursprünglichen Formation 20 Meter tiefer. Als der Bergbau aufhörte, konnten die Abwässer endlich kanalisiert werden und die Bereinigung der Emscher beginnen. Ihre Wiedereinsetzung in die Landschaft als offenes Gewässer stellte eine neue Form der Wirtschaftsförderung dar, die nicht mehr nur über Geld lief, sondern eben über aktive Konstituierung der alten Landschaft und damit der neuen Landschaft.

Das zeigt, dass das große Maß an Mitwirkung, das die IBA erfahren hat – auch durch die Bevölkerung – vor allem an der hohen Notwendigkeit zum Handeln lag. Das Projekt war ein Erfolg und hat Nordrhein-Westfalen viel Selbstbewusstsein und ein neues Selbstverständnis dieser Landschaft gebracht. Dieser Perspektivwechsel und damit verbundene Optimismus, der aus dem Erfolg der IBA spricht, sind, glaube ich, eine wichtige Grundlage des Erfolgs Deines Buches.

Ja, ohne die IBA Emscher Park und die Erfahrungen des Ruhrgebiets hätte ich das Buch nicht schreiben können.

In den späten 1980er- und 1990er-Jahren entwickelte sich außerdem, zeitgleich mit der politischen Wende, die Vorstellung einer Renaissance der Stadt. Es gab eine große Gruppe von Architekt*innen, die, auch wirtschaftlich, sehr erfolgreich in den Stadtmitten bauen konnten und klassische Schemata wie Blockränder oder durchgängige Traufhöhen reproduzierten. Symptomatisch dafür stand Berlin. Inwieweit ist diese Entwicklung wichtig für dein Buch?

Das ist insofern sehr wichtig, als die Zwischenstadt, wenn man so will, als eine Konzeption gedacht worden ist, die sich gegen die Stimmann’sche Renaissance der Europäischen Stadt gerichtet hat. Und das aus dem Argument heraus, dass es diese europäische Stadt eigentlich nicht mehr gibt. Das, was in den 70 Jahren seit dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist, ist an keiner Stelle vergleichbar mit dem, was man 1900 als Stadt betrachtet hat. Deswegen ist das Buch auch ein Aufruf gewesen, die Realität wahrzunehmen. Ein Aufruf, das Bauen, den Städtebau nicht nur als Wunschvorstellung zu sehen, sondern zunächst zu erfassen, was an einem Ort steht und warum es dort so steht, wie es ist. Wenn man das macht, nimmt man die Menschen ernst, die das gebaut haben, die darin wohnen und arbeiten. Ohne Stimmann, ohne Berlin und ohne Diskussion ist das Buch also nicht denkbar.

Wenn man ein erfolgreiches Buch vorlegen will, braucht man vor allem einen guten Titel oder einen guten zentralen Begriff. Deine „Zwischenstadt“ ist auch deshalb so interessant, weil er so ambivalent ist und fast jeder ihn anders definiert.

Der Begriff erlebt meiner Meinung nach auch gerade deshalb eine Renaissance, weil es diesen alten, kategorischen Gegensatz zwischen offener Landschaft und geschlossener Stadt heute so nicht mehr gibt. Auch begrifflich nicht. Der Begriff des Anthropozäns macht hier sehr deutlich, dass es heute keine reine Landschaft als Natur mehr gibt und auch keine reine Stadt als Kulturbegriff. Man muss als Grundvoraussetzung erkennen, dass die kategorische Trennung zwischen Stadt und Land, wie sie die Gruppe um Stimmann und auch andere vertreten haben, einfach nicht mehr zeitgemäß ist.

Du betreibst dabei keine bewusste Abgrenzung der „Zwischenstadt“ vom Begriff der „Città diffusa“. Aber siehst du das nicht auch als Problem, dass wir diese Räume noch präziser beschreiben müssten?

Das sehe ich schon als Problem, aber wenn man diese Räume zu sehr typisiert, dann trifft man ihre Realität nicht mehr. Diese Räume sind auch außerordentlich individualisiert und es ist enorm wichtig, jede Stadt, jede Zwischenstadt individuell zu sehen. Denn sie haben zwar ihre gemeinsamen Merkmale, aber interessant werden sie durch ihre Besonderheiten, die sie historisch oder geografisch oder in Bezug auf ihre Funktionen erhalten und die sich auch zu Individualität entwickeln lassen. Das ist meine These. Deswegen bin ich gegenüber begrifflicher Schärfung ein bisschen misstrauisch, man könnte damit auch den Gegenstand verfehlen. Mir ist dieser etwas diffuse Begriff, der ein bisschen unscharf ist an den Rändern, ganz lieb, weil er für mich die Realität einigermaßen zutreffend beschreibt.

Was zu dieser diffusen Wahrnehmung passt: Über die IBA Emscher Park entstand auch ein anderes Verständnis von Architektur und Städtebau.

Ja! Es war mein Plädoyer, dass wir diese neuen Stadtformen weder als Stadt noch als Land sehen sollten, sie nur gemeinsam begreifen können und auch gemeinsam gestalten müssen. Dazu müssen wir Landschaft als Kulturraum denken.

Sie haben schon Ende der 1990er-Jahre zur Deutung der Zwischenstadt geschrieben, dass wir als Planer*innen vor der Herausforderung stehen, die Zwischenstadt als Kulturlandschaft begreifen und auch bewusst als Alternative zu tradierten Landschaftsbildern entwerfen zu müssen. Die IBA Emscher Park haben Sie als Beispiel einer Veränderung der Identität einer ganzen Region angeführt. Diese Veränderung der Identität funktioniert, so wie ich es gelesen habe, vor allem über die Elemente. Das heißt, dass einzelne Elemente dieser Landschaft, die negativ konnotiert sind, einen Bedeutungs- und Zuschreibungswechsel erfahren. Mich interessiert, ob sie noch andere Beispiele dafür sehen, wie ein einzelnes städtisches Element durch Umdeutung solch eine Tragweite für die Gesellschaft entfalten kann?

Ich kenne eigentlich so gut wie keine Beispiele. Es gibt allerdings ein berühmtes Beispiel einer alten Müllhalde in der Nähe von New York [Freshkills Park, Anm.], die jetzt umgeplant wird. Das ist ein Beispiel dafür, wie sozusagen der Inbegriff von Abschaum, von Grässlichkeit, von Gestank und Abfall zu einer neuen städtischen Landschaftsform umgedeutet wird.

Gerade aus dieser Sichtbarkeit und der Dringlichkeit von Veränderung von etwas Hässlichem oder Krisenhaftem kann der Motor der Veränderung entstehen. Aus der Krise entsteht Veränderungsdruck. Die großen, aber weniger direkt sichtbaren Herausforderungen, vor denen wir heute stehen, vor allem ökologische – Flächenverbrauch, Treibhausemissionen, Zerstörung von Ökosystemen – sind Themen, mit denen wir es in der Zwischenstadt zu tun haben. Gleichzeitig sind die Elemente, mit denen wir in der Stadtlandschaft entwerfen können, sehr unscheinbar, also eigentlich die Dinge des Alltags. In der Regel ist daher die Vermittlung eines Handlungsbedürfnisses nicht so einfach wie bei Projekten ähnlich der IBA.

Ja, ich gebe Dir Recht, dass die IBA durch ihre spektakuläre Größenordnung besonders dramatische Ansatzpunkte brachte. Ein anderes Beispiel wäre die Gestaltung der Halden im Ruhrgebiet, des Abraums aus den Zechen. Das war der Inbegriff von Hässlichkeit.

Ihr seid in der Zwischenstadt aufgewachsen, zumindest einige von euch. Selbst für mich ist das schon immer Teil meiner Biografie gewesen. Durch dein Buch, lieber Thomas, ist dieser Raum als Planungsgegenstand und als ernsthafte Frage bewusst geworden. Die Fragen, die im Raum stehen: Wie können wir ein Problembewusstsein für etwas schaffen, das nicht so sichtbar ist? Wie kann ich das jedermann vermitteln?

Ja, das ist aber auch ein Appell für die mittlere Generation. Diese Menschen, die dort leben und die diese Landschaft, so gut sie es können, selbst in die Hand genommen haben, ernst zu nehmen und das zu würdigen, was sie da mit ihrem eigenen Anspruch tun.

In Bezug auf das Landschaftsbild fällt dabei auf, dass es sehr statisch ist. Es beruht auf der alten Agrar- und Kulturlandschaft. Aber wenn wir ehrlich sind, müssen wir mittlerweile von einer Landschaft ausgehen, die sich ständig wandelt und kaum noch etwas mit dieser statischen Landschaft zu tun hat. Wenn man jetzt zu einem transitorischen Landschaftsbild kommen will, fordert das sowohl von uns Planer*innen als auch von den Bewohner*innen der Zwischenstadt, sich diese Veränderung und die Notwendigkeit ihrer Gestaltung bewusst zu machen. Wenn diese statischen Landschaftsbilder aber so verbreitet sind, wie kommen wir dann dahin, dass die ökologische Wende mit ihren starken Eingriffen ins Landschaftsbild als etwas Positives wahrgenommen?

Ohne einen ästhetischen Mehrwert werden wir keinen Erfolg haben. Wenn die Elemente, aus denen die Landschaft entsteht, nur instrumentell wahrgenommen werden und nicht emotional, dann dringen sie nicht in das Bewusstsein und auch nicht in die Politik. Das merken wir zum Beispiel bei den Gewerbegebieten. Die werden als notwendig aber niemals als ästhetisch wahrgenommen. Und weil sie nicht als ästhetisch wahrgenommen werden, gelangen sie nicht ins Bewusstsein. Zur Ästhetik gehört die Hässlichkeit natürlich dazu, ich habe das Anästhetik genannt. Diese Anästhetik ist eine Wahrnehmung, die nicht sagt, etwas ist hässlich oder es ist schön, sondern ehrlich wahrgenommen oder instrumentell. Die Frage, wie man diesen Dingen Wert gibt, und zwar einen Wert, der emotional bestimmt ist, ist meines Erachtens grundentscheidend dafür, wie wir unsere Landschaften gestalten.

Da stellt sich dann auch die Frage, auf welcher Plattform wir diesen Veränderungsprozess der Zwischenstadt diskutieren. Die Zwischenstadt gibt es eben schon, und eigentlich haben wir in Ihrem Buch auch eine Antwort auf die Frage bekommen, was für eine Plattform das sein könnte. Das wäre die intermediäre Institution, die Sie als elementaren Bestandteil der Zwischenstadt vorgeschlagen haben. Wir selbst haben die intermediäre Institution in unserem letzten Semesterentwurf in Form eines Ressourcenfundus auch als produktives Tool verstanden.

Die IBA Emscher Park war natürlich eine intermediäre Institution par excellence, die Interessen aufgegriffen, sie qualifiziert und freigegeben hat, wenn sie einen bestimmten Qualitätsmaßstab hatten. Eine Organisationsform, die in einer solchen Region über zehn bis zwölf Jahre besteht, ist eine intermediäre Institution. Und wenn sie gut geleitet wird und ihre Aufgaben richtig wahrnimmt, kann sie langfristig wirksam werden. Sie hängt aber sehr von den Personen ab, die sie bestücken. Diese Abhängigkeit von Persönlichkeiten ist, glaube ich, nicht ausschaltbar. Die lässt sich nicht funktional ersetzten. Es gibt verschiedenste Aufgaben dafür, aber ich glaube, es braucht überall solche Institutionen und auch Persönlichkeiten, die die Augen und Köpfe öffnen und von Anästhetik zur Ästhetik kommen.

Das Interessante an eurer Studierendenarbeit war, dass sie auf der einen Seite etwas fast Dörfliches hatte: der neue Speicher von Baumaterialien, die man wieder als Ressource nehmen kann, also eigentlich ein ökologischer Aspekt. Aber mit den neuen Medien gibt es auf der anderen Seite die Möglichkeit, so eine Einrichtung als ein Netzwerk von solchen Zentren zu schaffen. So wie du den Begriff der intermediären Institution beschreibst, ist es im Grunde nicht wirklich eine Institution.

Das ist keine auf die Ewigkeit und bürokratisch angelegte Institution, sondern eine, die sich durch ihre geistige Qualität definiert und nur so lange lebensberechtigt ist, wie sie diese Qualität auch durchhält. Damit muss man bei solchen Institutionen, wenn sie produktiv sein sollen, eigentlich immer rechnen. Ich halte Ihre Überlegung des Recyclings, dass man die Stadt als eine Kreislaufwirtschaft betrachtet, die sich immer wieder aus einem gemeinsamen Fundus mit alten Baustoffen selbst erneuert, für einen sehr produktiven Gedanken, der aber sicher in Form einer intermediären Institution verwaltet werden müsste, um ihn kreativ zu halten.

Kann es vielleicht eine produktive Anlehnung an etwas sein, das vielleicht kein ganz fremdes Element in der Zwischenstadt ist, sondern, das es, zum Beispiel als Backhaus, auch schon in früheren, klassisch dörflichen Regionen gab?

Ich könnte mir vorstellen, dass ein solches Baustofflager aus recycelten Baustoffen durchaus die Funktion eines alten Backhauses für eine Zwischenstadt übernehmen könnte. Das alles setzt aber voraus, dass es Menschen gibt, ich hoffe ihr seid so welche, die solche Gedanken entwickeln und auch die Kraft und den Mut aufbringen, sie zu realisieren. Wenn man sie nur beschreibt, nur darüber nachdenkt oder nur zeichnet, dann werden sie nicht wirksam.

Das würde auch bedeuten, dass sich das Berufsbild der Architekt*innen verändern würde. Vielleicht kann man das auch als pragmatische Poesie verstehen. Denn es ist ja eigentlich ein sehr realitätsnaher Vorschlag, bekommt aber dadurch, dass Neues aus Altem entsteht, eine ganz andere Ebene.

Wir haben uns auch mit der Frage beschäftigt, inwieweit Gemeinschaffen einen realistischen Ansatz für einen besseren Umgang mit Ressourcen darstellt. Wir haben festgestellt, dass viele Menschen das Teilen von Ressourcen als Einschränkung des Lebensstandards empfinden. In einigen Gebieten finden aber noch Formen von Gemeinschaffen statt, da eine höhere Dichte besteht und zum Beispiel die Gärten und Grünflächen in den Zwischenräumen noch gemeinsam genutzt werden. Der öffentliche Raum in solchen Gegenden ist viel belebter als beispielsweise die Nachbarschaft, in der ich aufgewachsen bin, in der es nur Einfamilienhäuser gibt. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass der Verlust an Urbanität eigentlich eine Folge von verbesserten Wohnverhältnissen ist.

Alle Faustregeln dazu haben sich nicht bewährt. Ab einer gewissen Dichte besteht plötzlich Urbanität, „Urbanität durch Dichte“ war lange ein gängiges Schlagwort. Es wurde auch immer wieder versucht, das ganze statistisch zu ermitteln, das funktioniert aber nicht. Trotzdem gibt es natürlich so was wie Urbanität, aber ich glaube, auch das bleibt immer eine Frage der Persönlichkeit. Es bleibt eine Frage, ob es Gruppen gibt oder auch einzelne, die in der Lage sind, Nachbarschaften zu organisieren und Zusammenhalt zu bringen.

Dieses Schlagwort von Urbanität durch Dichte hat sich in vielerlei Hinsicht als problematisch erwiesen. In den Innenstädten, die zwar sehr dicht bebaut, dann aber auch sehr stark kommerzialisiert worden sind, herrscht keine Urbanität. Wir werden alle nur dort hingebracht, um unsere Kaufkraft abzuschöpfen. Es entsteht keine Gemeinschaft, es entsteht keine Stadtgesellschaft. Deswegen glaube ich, Urbanität durch Dichte allein ist nicht die Lösung. Aber der Typus des Einfamilienhauses mit Garten und Doppelgarage, erschwert diese Suche natürlich sehr.

Ja, das würde ich auch sagen! Die Einfamilienhausgebiete sind die größten zusammenhängend bebauten Gebiete in der Zwischenstadt. Ich würde die Einfamilienhausgebiete zur Zwischenstadt zählen. Sie sind weder Stadt noch Land.

Ich halte die Einfamilienhausgebiete für die großen Problemgebiete der Gegenwart und der Zukunft. Es würde sich wirklich lohnen, da Initiativen zu gründen, die dagegen und an der Transformation der Peripherie mitwirken.

Wenn man Ihr Buch heute liest, liest man es auch als ein politisches Plädoyer oder als euphorische Ansprache, dass man jetzt aktiv werden sollte. Es gibt zum Beispiel die Architects for Future, und theoretisch sind wir uns dieser Krisen so bewusst, dass wir jetzt direkt auf die Straße gehen und politische Aktionen planen sollten.

Ich glaube, dass die Zeit auch politisch reif ist. Vor allem, wenn Ihr konkrete, machbare Utopien entwickelt. Ihr werdet zwar nicht sofort Erfolg haben, aber die Krise wird sich so zuspitzen, dass man auf Eure Ideen zurückgreifen wird und muss. Die Krise arbeitet eigentlich für eine Realisierung Eurer Ideen. Das klingt ein bisschen zynisch, aber ist gar nicht so gemeint. Ich glaube, die Krise bietet riesige Chancen. Ich erinnere mich an die Zeit, als wir 1964 die „Freie Planungsgruppe“ gegründet haben. Mein Appell ist, dass gerade jetzt eine produktive Zeit sein kann. Ich finde, Eure Generation, das Gespräch und die Texte, die ich von Euch gelesen habe, zeigen, dass ihr auf einem produktiven Weg seid. Ihr dürft nur nicht aufgeben. Es wird ein sehr mühsamer und sehr harter Weg werden, und Ihr müsst sehen, dass der Weg für Euch selber schön und befriedigend wird.

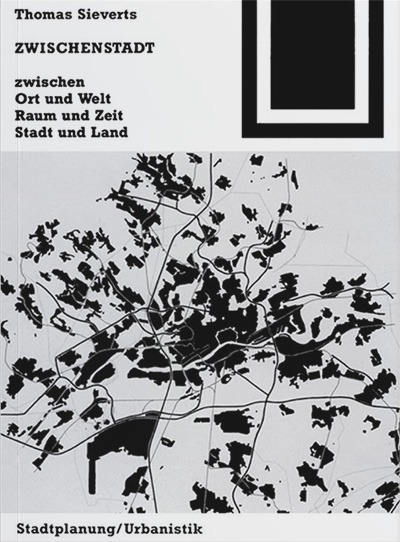

Dass ein Architekturbuch zum Klassiker wird, kommt nicht allzu oft vor. Dies ist ein solcher Klassiker. ZWISCHENSTADT. Zwischen Ort und Welt, Raum und Zeit, Stadt und Land formuliert Fragen an unsere Raumstrategien, die heute aktueller sind denn je.

Thomas Sieverts hat als Architekt, Stadtplaner und Hochschullehrer den deutschen Stadtdiskurs entscheidend mit geprägt. Seine IBA ‚,Emscher Park” sehen viele als ‚,Aufbruch in eine neue Planungskultur” (Baunetz).

Andreas Garkisch ist Architekt, Stadtplaner und einer der Gründer des Architekturbüros ‚,03 Arch”. An der Weimarer Bauhaus-Universität hat er eine Professur für ‚,Entwerfen und StadtArchitektur” inne.

Robert Anton, Marie Düsberg und Leonhard Kaiser studieren im Master an der Bauhaus-Uni Architektur.